学校での開校式を終え、自然学校に出発した5年生。最初の目的地は「海の文化館」です。みんな元気に到着したときには、雨も上がっていました。

「海の文化館」に到着後、他の学校と合同で開校式をして、館内を見学しました。説明してくださる方のお話をしっかり聞きながらメモを取り、興味深そうに学んでいました。昼食のお弁当もおいしそうにいただいています。

学校での開校式を終え、自然学校に出発した5年生。最初の目的地は「海の文化館」です。みんな元気に到着したときには、雨も上がっていました。

「海の文化館」に到着後、他の学校と合同で開校式をして、館内を見学しました。説明してくださる方のお話をしっかり聞きながらメモを取り、興味深そうに学んでいました。昼食のお弁当もおいしそうにいただいています。

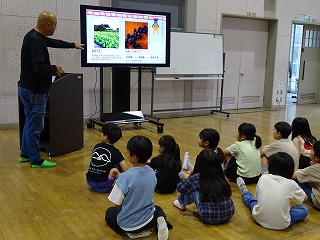

3年生の「総合的な学習の時間」といえば、「黒豆の栽培」。

今年も構井さんと岸さんにお世話になって、黒豆の豆まきをしました。

「豆のへそ」と言われる白い目の部分を下に向けて、丁寧に植えました。

一つのトレイに128個のタネを植えると知って、驚きの子ども達でした。

構井さんに黒豆の栽培の仕方をパワーポイントを使って丁寧に教えていただき、今後の活動がとても楽しみな様子でした。次は、天気が良ければ6月26日(木)に苗植えに行く予定です。

6月に入ってから、図画工作の授業ではデカンショ祭りで飾られる「あんどん」の制作

を進めています。

今回の授業では、まずはイメージの下書きを描きました。

どんな作品に仕上がるか、完成が楽しみです。

6月6日(金)、こんだ認定こども園との交流で4年生があけぼの窯がある裏山で遊びました。裏山から景色を眺めたり、広場で走り回ったり、元気いっぱい裏山を楽しみました。こども園の子に手を差しのべたり、声をかけたり、4年生の優しさも感じました。お兄さんお姉さんとしての意識をしっかり持って活動できました。

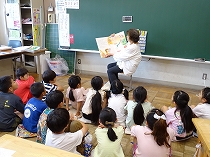

6月5日(木)、6月のおはなし会がありました。6月は3名の地域の読み聞かせボランティアの方に来ていただき、1年生、2年生、3年生で読み聞かせをしていただきました。どの学年の子どもたちも、楽しそうにお話を聞いていました。読み聞かせボランティアのみなさん、本日もありがとうございました。

6月4日(水)にこんだ認定こども園との交流で5年生がさつまいもの苗さしを一緒にしました。先日の運動会でも、こども園の子と手を繋いでかけっこのサポートをした5年生。今日も、お兄さんお姉さんとして優しく声をかけて、苗の植え方を教えたり、一緒に土をかけたりしました。じょうろで水やりをするときには、手を添えてこぼれないようにしてあげる姿がみられました。とても頼もしい姿に感心しました。

先日、全校生がいちご狩りをさせていただいた大内農場さんから、またまたいちごをいただきました。そのいちごを使って、2年生がいちごジャムづくりに挑戦しました。たくさんいただいたいちごを、1つ1つていねいにへたを取りながら作業をしました。この日はパン給食の日だったので、できあがったいちごジャムを2年生が全校生にプレゼントしてくれました。みんなでパンにジャムをつけながらおいしくいただきました。つくってくれた2年生、そしていちごを提供してくださった大内農場さん、本当にありがとうございました。とってもおいしかったです!

5月20日(火)、3年生が「人権の花運動」を行いました。人権擁護委員の方と市の人権推進課の方と一緒に、プランターに花の苗を植えました。花を優しく大切に育てることと同じように、自分や人に対しても優しく大切にする気持ちもって過ごしてほしい思います。3年生が植えた花のプランターは、小学校の玄関前に並べています。ぜひ、また見てください。

5月14日、5年生が田植えを体験しました。毎年、まちづくり協議会の方にお世話になって実施しています。まずは説明を聞いてから、ゆっくりと田んぼに足を踏み入れた子どもたち。慎重に進むグループもテキパキ進むグループもありましたが、みんないいお天気の中気持ちよかったようで、最後には「もっとやりたい!」と口をそろえていました。最後には「9月までのお世話はしておくから、稲刈りを楽しみにしておいてね」と、まちづくり協議会の皆さんに言っていただき、今から楽しみにしている5年生でした。

5月13日(火)、4年生と5年生が作陶活動を行いました。高学年は、校区にある兵庫陶芸美術館で指導していただいて、作成しています。

4年生の作品は「花瓶」です。指導員さんがみるみる背の高い花瓶を作られるのを見て「すごい!」と感心した子どもたち。少しでも背を高くしようと頑張る子、形を工夫する子、表面をきれいに整える子と、それぞれ意欲的に取り組みました。作り終えた後には、全員で美術館の見学もさせていただきました。

5年生は、家庭科の調理実習で炊くご飯を食べる「茶碗」と「箸置き」を作ります。同じ量の粘土でも、たくさんご飯をよそえそうなものから、小さめサイズのかわいいもの、ユニークな形のものまで、いろいろな作品ができあがりました。