1学期使った教室や特別教室などの大そうじです。

教室の机はいったん廊下に運び出します。

すみずみまで掃き掃除をして、ぞうきんできれいに拭いていきます。

窓を新聞紙で拭いている学年もいます。

「ありがとう」の気持ちを込めて美しくしました。

1学期使った教室や特別教室などの大そうじです。

教室の机はいったん廊下に運び出します。

すみずみまで掃き掃除をして、ぞうきんできれいに拭いていきます。

窓を新聞紙で拭いている学年もいます。

「ありがとう」の気持ちを込めて美しくしました。

今日は校外児童会を行いました。

1学期の登下校などをふりかえり、夏休み中の生活について話し合いました。

安全で充実した夏休みにしてください。

3・4年生のプール水泳です。

今日の水泳が最終です。今日は、ペットボトルを使って浮く練習をしました。万が一のことがあっても空気が入ったペットボトルがあれば、浮くことができ、体力の消耗を少しでも避けることができるのです。あっては困ることですが自分の命を守る方法の一つとして学習しました。

そのあとは、自由時間です。プールを満喫しました!

今日は1学期の給食最終日です。

安全でおいしい給食を1学期の間、ありがとうございました。

みんな満面の笑顔で食べています。

今田まちづくり協議会に定期的に来て研究している大学生2人が、子供たちの下校の様子を見たいとのことで、今田小学校を訪問してくれました。地域の中での子供たちの支援を考えるに当たり、放課後児童クラブで過ごしている子供たちの様子や子供たちの下校の様子を見て、研究に生かしたいとのことです。

子供たちにも紹介し、子供たちも元気にあいさつを交わすことができました。

大学でしっかりと学び、子供たちも地域も元気になる方法をいっぱい研究してぜひ実践につなげてください!

児童会行事、スタンプラリーの実施です。

グループに分かれた子供たちは、スタンプラリーカードを持って校内のいろいろな場所を巡ります。するとそこには6年生が・・・

出してくれるヒントをもとに、謎を解け!

さあ、謎は解けたかな?

楽しいひとときを演出してくれた児童会に拍手!

今日から夏の臨時(下校)バス運行開始です。

徒歩で長距離歩いて下校する子供たちは、暑い時間帯に長い時間歩いて帰らなければなりません。子供たちの安全を考え、地域のバス会社様のご協力のもと、夏の臨時(下校)バスとして、運行していただいているものです。

今日から夏休みを挟んで、9月16日(金)まで運行していただきます。

よろしくお願いいたします。

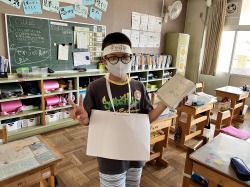

4年生の社会科です。

ごみ処理についての学習を進めてきました。これまでの学習のまとめとして、ごみの量を減らすため自分たちにできることを考えました。

「ペットボトルはキャップとボトルに分ける」

「分別のきまりを守る」

「1gでもごみをへらす(買わない・再利用)」

などいろいろな意見が出てきました。

考えたことをもとに、「ごみをへらす標語」をみんなでつくりました。みんないろいろ考えて標語をつくりました。少しでもごみをへらすことがこれからの持続可能な社会につながっていきます。それを考え、実際にやってみること、続けていくこと、広げていくことが大切です。

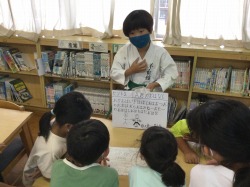

今田小学校では毎年、敬老の日に校区のご高齢の方に千羽鶴を贈っています。今年も全校生が長寿をお祝いし心を込めて折った千羽鶴を贈ります。

今朝は6年生が2年生以上の下級生に教えに来てくれました。わかりやすくなるようにと大きな折り紙を使って前で教えてくれたり、どうしたらいいのかなと少し困っているこのそばにそっと近づいて一緒に折ったり・・・とてもやさしい雰囲気にあふれていました。

やさしい気持ちが詰まった千羽鶴。届けることを通してやさしいつながりがふくらんでいったらうれしいです。

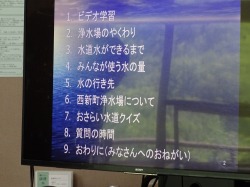

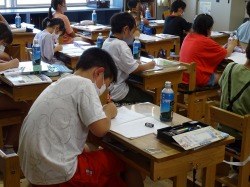

4年生の社会科です。

今日は私たちの暮らしにかかせないもの、水道の学習です。市の浄水場の方に来ていただきました。

浄水場とは?浄水場の役割は?どのようにして水道水がつくられているの?私たちが使っている水の量は?などなど様々なことを教えていただきました。

安全な水道水を各家庭に届けるために毎日努力されていることや、水は大切に使わなければならないことなどを詳しく教えていただきました。